Wer in der Küche oder Gastronomie arbeitet, weiß: Die Gäste wollen, dass das Essen nicht nur gut aussieht, sondern auch schmeckt, hält, was es verspricht, und möglichst bekömmlich ist. Aber was viele vergessen: Zwischen frischen Tomaten, knusprigem Brot und cremigen Desserts versteckt sich eine ganze Welt an Zusatz- und Schadstoffen. Manche sind erlaubt und nützlich, andere eher grenzwertig und wieder andere schlicht gefährlich. Zeit also, dieses spannende – und manchmal brisante – Thema genau unter die Lupe zu nehmen.

Was sind Zusatzstoffe überhaupt?

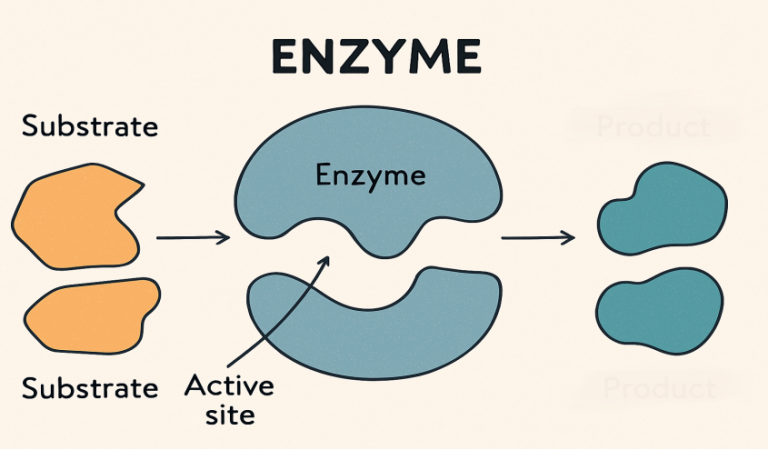

Per Definition sind Zusatzstoffe Stoffe, die natürlicherweise nicht in Lebensmitteln vorkommen und die mit einem bestimmten Zweck zugesetzt werden: zur Haltbarkeit, zur Farbe, zum Geschmack oder zur Konsistenz. Kurz gesagt: Sie sind wie kleine unsichtbare Helferlein – oder, je nach Perspektive, die Trickkiste der Lebensmittelindustrie.

Wichtige Merkmale:

- Sie liefern keine Nährstoffe im eigentlichen Sinne.

- Sie dienen technologischen Zwecken, z. B. damit der Kuchen fluffig bleibt oder die Wurst nicht grau wird.

- Sie dürfen nur eingesetzt werden, wenn:

- sie gesundheitlich unbedenklich sind,

- eine technologische Notwendigkeit besteht,

- gesetzliche Höchstmengen eingehalten werden.

Und: In Restaurants muss auf Speisekarten bei bestimmten Zusatzstoffen ein Hinweis erfolgen (z. B. „mit Farbstoff“ oder „mit Süßungsmittel“). Transparenz ist Pflicht – auch wenn es nicht immer die appetitlichste Information ist.

Warum werden Zusatzstoffe eingesetzt?

Ein Blick in die Küche verrät es schnell: Lebensmittel sind empfindlich, verderben schnell oder sehen nach kurzer Zeit nicht mehr ansprechend aus. Hier kommen Zusatzstoffe ins Spiel.

Hauptgründe für den Einsatz:

- Konservierung: Schutz vor Schimmel, Bakterien und Verderb.

- Optik: Wer isst schon gerne eine graue Wurst oder einen blassen Kuchen?

- Geschmack: Von der Verstärkung des herzhaften Aromas bis zur Süßung ohne Kalorien.

- Konsistenz: Emulgatoren sorgen z. B. dafür, dass sich Öl und Wasser verbinden – ohne sie gäbe es keine cremige Mayonnaise.

- Nährwertanreicherung: Zusatz von Vitaminen oder Mineralstoffen, um Defizite auszugleichen.

Manche dieser Zwecke sind aus gastronomischer Sicht extrem hilfreich – andere sorgen eher für Diskussionen am Stammtisch.

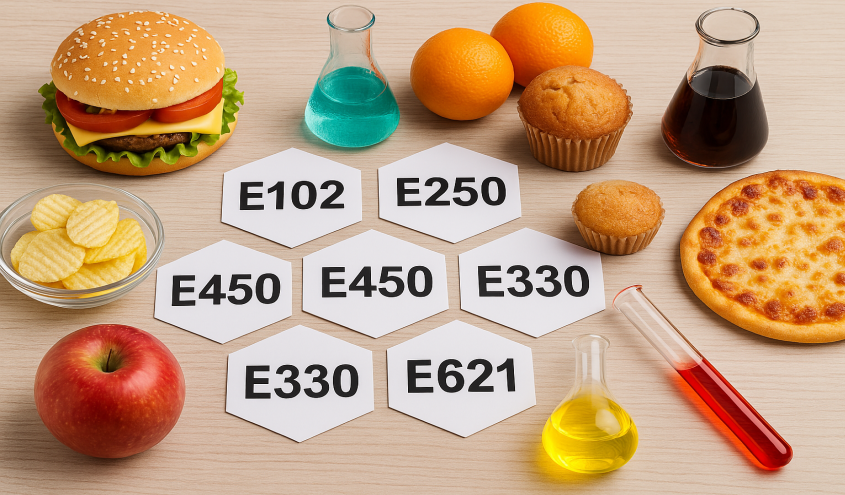

Gruppen von Zusatzstoffen

Nicht jeder Zusatzstoff ist gleich. Die EU regelt sie in klar definierten Gruppen. Jeder Stoff hat eine sogenannte E-Nummer – praktisch wie eine „Ausweisnummer“ für Zusatzstoffe. Da wir mit Lebensmitteln und Menschen arbeiten ist es hilfreich, die wichtigsten Gruppen zu kennen:

1. Konservierungsstoffe

Sie verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Beispiele:

- Sorbinsäure (E 200): wirkt gegen Schimmelpilze.

- Benzoesäure (E 210): schützt vor Hefen und Bakterien.

- Schwefeldioxid (E 220): hält Trockenfrüchte schön hell, kann aber Asthma ähnliche Beschwerden auslösen.

2. Süßungsmittel

Kalorienfreie oder -arme Alternativen zum Zucker. Bekannt sind:

- Aspartam (E 951),

- Saccharin (E 954). Besonders in Light-Produkten beliebt – bei übermäßigem Konsum allerdings umstritten.

3. Farbstoffe

Sie machen Lebensmittel optisch attraktiver. Doch Vorsicht: Manche können Allergien auslösen.

- Tartrazin (E 102): leuchtend gelb, aber in Verdacht, Hyperaktivität bei Kindern zu fördern.

- Carotin (E 160a): harmlos, sorgt für eine appetitliche orange Färbung.

4. Geschmacksverstärker

Der bekannteste Vertreter ist Glutamat (E 621). Er verstärkt den herzhaften Umami-Geschmack. Überdosiert kann es jedoch zum sogenannten „China-Restaurant-Syndrom“ führen (Kopfschmerzen, Schwindelgefühl).

5. Emulgatoren und Stabilisatoren

Ohne sie keine Schokolade, die nicht grau wird, und keine Soße, die nicht ausflockt.

- Lecithin (E 322): aus Soja oder Ei gewonnen, gilt als unbedenklich.

- Carrageen (E 407): dickt Puddings und Desserts an, bei übermäßigem Verzehr aber umstritten.

Zusatzstoffe im Alltag der Gastronomie

Es ist wichtig zu wissen, dass Zusatzstoffe kennzeichnungspflichtig sind. In Speisekarten muss dies deutlich gemacht werden. Beispiel:

- „Gemischter Salat mit Dressing (mit Konservierungsstoff)“

- „Limonade (mit Farbstoff)“

In der Ausbildung sollte man auch lernen, Speisen korrekt zu deklarieren, um Reklamationen oder rechtliche Probleme zu vermeiden. Gäste werden immer kritischer und fragen gezielt nach.

Und die Schattenseite? – Schadstoffe

So weit zu den Zusatzstoffen, die bewusst zugesetzt werden. Nun werfen wir einen Blick auf die Schadstoffe – Stoffe, die niemand freiwillig im Essen haben möchte, die aber trotzdem manchmal darin landen.

Was sind Schadstoffe?

- Lebensmittelfremde Stoffe, die über die Umwelt, landwirtschaftliche Praxis oder Lagerung in Lebensmittel gelangen.

- Sie können giftig wirken – abhängig von Menge und Häufigkeit der Aufnahme.

Beispiele für Schadstoffe:

- Schwermetalle: Cadmium, Blei, Quecksilber. Sie lagern sich im Körper ab und können Organe schädigen.

- PCB (polychlorierte Biphenyle): Umweltgifte, die schwer abbaubar sind.

- PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe): entstehen z. B. beim starken Grillen und Räuchern.

Rückstände in Lebensmitteln

Nicht zu verwechseln mit Schadstoffen sind Rückstände. Das sind Stoffe, die nach einer gezielten Behandlung in Lebensmitteln verbleiben:

- Pflanzenschutzmittel,

- Schädlingsbekämpfungsmittel,

- Düngemittel,

- Tierarzneimittel.

Auch hier gilt: Nur in sehr geringen Mengen erlaubt – aber die Diskussion um Pestizide und Antibiotika in Lebensmitteln ist aktueller denn je.

Von Natur aus giftig?

Nicht alles Gefährliche in Lebensmitteln ist menschengemacht. Manche Pflanzen haben ihre eigenen Abwehrmechanismen. Beispiele:

- Phasin in grünen Bohnen: giftig roh, aber beim Kochen unschädlich.

- Solanin in unreifen Tomaten und Kartoffeln: kann zu Übelkeit führen.

- Bittermandeln und Steinobstkerne: enthalten Vorstufen von Blausäure.

Die gute Nachricht: Mit sachgerechter Zubereitung lassen sich diese Gefahren leicht vermeiden.

Relevanz für die Ausbildung

Für Auszubildende ist das Wissen über Zusatz- und Schadstoffe aus mehreren Gründen wichtig:

- Rechtliche Vorschriften einhalten (Kennzeichnungspflicht, Hygienevorgaben).

- Beratungskompetenz gegenüber Gästen (gerade bei Allergien und Unverträglichkeiten).

- Qualitätsbewusstsein entwickeln – welche Produkte sind „sauber“, welche nicht?

- Verantwortung übernehmen – denn die Gäste vertrauen darauf, dass das Essen nicht nur lecker, sondern auch sicher ist.

Zusatzstoffe sind weder Teufelszeug noch Wundermittel. Sie sind Werkzeuge, die richtig eingesetzt hilfreich sein können, aber auch Risiken bergen. Schadstoffe dagegen sind ungebetene Gäste auf dem Teller – und die Aufgabe ist es, sie so weit wie möglich zu vermeiden.