Wer in der Hotellerie oder Gastronomie arbeitet, weiß: Essen ist längst mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Es ist Lifestyle, Philosophie, manchmal Religion und nicht selten auch eine Wissenschaft für sich. Gäste kommen mit den unterschiedlichsten Erwartungen – vom Steakliebhaber über den Rohkostfan bis hin zum glutenfreien Detox-Guru. Damit Sman hierbei nicht ins Schwitzen kommt, ist es wichtig, die gängigsten Ernährungsformen zu kennen.

1. Vollwertige Ernährung – was heißt eigentlich „vollwertig“?

Das Wort vollwertig klingt zunächst nach einem Werbeslogan aus dem Bio-Supermarkt – dabei steckt ein klar definiertes Konzept dahinter. Vollwertig bedeutet, dass eine Ernährung den Körper mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt, und zwar im richtigen Verhältnis. Wichtig: Egal was die Gurus erzählen kein einzelnes Lebensmittel (außer Muttermilch in den ersten Lebensmonaten) deckt diesen Anspruch allein ab. Es geht also nicht um das „Superfood“, sondern um die Ausgewogenheit.

1.1 Grundprinzipien der vollwertigen Ernährung

- Ausgewogene Nährstoffzufuhr: Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente müssen im richtigen Verhältnis vorhanden sein.

- Ballaststoffe: Sie fördern nicht nur die Verdauung, sondern beeinflussen auch das Sättigungsgefühl und den Blutzuckerspiegel positiv.

- Lebensmittelvielfalt: Bunt ist gesund – wer möglichst viele verschiedene Nahrungsmittel kombiniert, minimiert das Risiko von Mangelerscheinungen.

1.2 Positive Effekte

Eine vollwertige Ernährung kann dazu beitragen, dass:

- weniger ernährungsbedingte Krankheiten (z. B. Adipositas, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) entstehen,

- bestehende Krankheiten günstiger verlaufen,

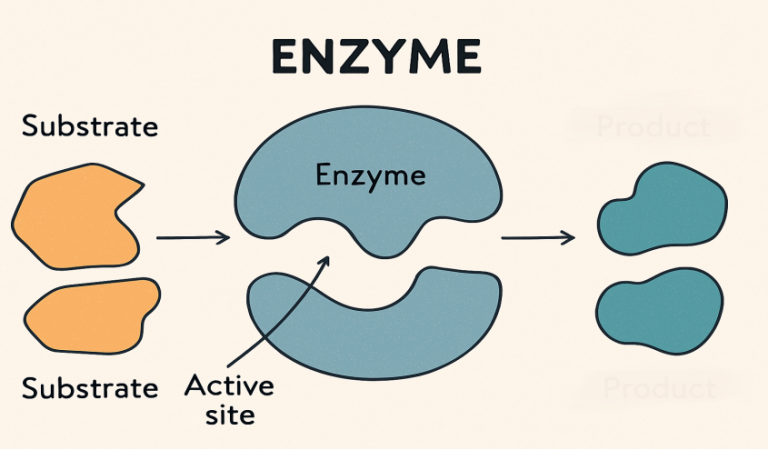

- der Stoffwechsel reibungsloser funktioniert,

- körperliche und geistige Leistungsfähigkeit langfristig erhalten bleiben.

Wichtig: Vollwertige Ernährung ist Prävention, keine Therapie. Sie kann keine Krankheiten heilen, aber die Lebensqualität entscheidend verbessern.

1.3 Beispiele aus der Praxis

- Frühstücksbuffet im Hotel: Statt nur Weißbrot und Croissants besser auch Vollkornbrot, frisches Obst, Nüsse und Joghurt anbieten.

- Konferenzverpflegung: Gemüse-Sticks, Vollkornwraps und Wasser sind eine bessere Basis für Konzentration als fettige Snacks und Softdrinks.

2. Vollwertkost und Vollwerternährung

Während die vollwertige Ernährung ein allgemeines Prinzip beschreibt, ist die Vollwertkost konkreter. Sie legt besonderen Wert auf die Naturbelassenheit der Lebensmittel und lehnt hochverarbeitete Produkte weitgehend ab.

2.1 Der Grundgedanke

- Je weniger industriell verarbeitet, desto besser.

- Qualität bemisst sich nicht nur am Nährstoffgehalt, sondern am geringen Verarbeitungsgrad.

- Bevorzugt werden Produkte aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.

2.2 Die Fünf Stufen der Lebensmittelbewertung

Die Vollwertkost teilt Lebensmittel in fünf Qualitätsstufen ein:

- Besonders empfehlenswert: Unveränderte, naturbelassene Lebensmittel, z. B. Rohmilch, frisches Obst und Gemüse.

- Sehr empfehlenswert: Leicht verarbeitete Lebensmittel wie Joghurt oder frisch gepresste Säfte.

- Empfehlenswert: Erhitzte Lebensmittel, etwa pasteurisierte Milch oder gedünstetes Gemüse.

- Weniger empfehlenswert: Stark verarbeitete Lebensmittel wie H-Milch oder industriell abgepackte Backwaren.

- Nicht empfehlenswert: Isolierte Nahrungsbestandteile (z. B. Zucker, Auszugsmehl) und Fertigprodukte.

2.3 Ernährungspraktische Empfehlungen

- Lebensmittel aus den Stufen 1 bis 3 bevorzugen, mindestens die Hälfte davon als Frischkost.

- Pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund stellen.

- Tierische Produkte in Maßen, bevorzugt Milchprodukte und Eier (ovo-lacto-vegetabile Ernährung).

- Auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen: nachhaltige Landwirtschaft, fairer Handel, regionale Produkte.

2.4 Anwendung in der Gastronomie

- Buffetgestaltung: Ein Mix aus frischen Salaten, unbehandeltem Obst, hausgemachtem Brot.

- Getränkeauswahl: Frisch gepresste Säfte oder hausgemachte Limonaden statt ausschließlich Softdrinks.

- Imagefaktor: Gäste legen zunehmend Wert auf „Clean Eating“ und nachhaltige Ernährung – Vollwertkost ist hier ein gutes Verkaufsargument.

3. Vegetarismus – von Lacto bis Vegan

Vegetarismus ist mehr als ein Trend – es ist mittlerweile ein fester Bestandteil der gastronomischen Realität. Hierbei gibt es verschiedene Unterformen.

3.1 Formen des Vegetarismus

- Veganer: Ernähren sich ausschließlich von pflanzlichen Lebensmitteln. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, keine Milchprodukte, kein Honig. Risiko: Mangel an Vitamin B12, Eisen, Calcium und tierischem Eiweiß.

- Lacto-Vegetarier: Ergänzen ihre pflanzliche Ernährung durch Milch und Milchprodukte.

- Ovo-Lacto-Vegetarier: Ergänzen zusätzlich mit Eiern. Dies ist die in Europa häufigste Form.

3.2 Ernährungsphysiologische Aspekte

- Chancen: Hoher Ballaststoffanteil, niedriges Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, geringere Cholesterinwerte.

- Risiken: Mögliche Unterversorgung mit Vitamin B12, Vitamin D, Eisen und Omega-3-Fettsäuren – je strenger die Form, desto größer das Risiko.

3.3 Vegetarismus in der Gastronomie

- Wichtig: Vegetarische Gerichte sollten keine „Beilagensammlungen“ sein, sondern eigenständige, vollwertige Speisen.

- Klassiker: Gemüse-Lasagne, Currys, gefüllte Paprika, Bowls.

- Tipp: Deklaration auf Speisekarten klar kennzeichnen (V = vegetarisch, VG = vegan).

3.4 Lebensstil und Philosophie

Viele Vegetarier verzichten nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Nikotin und Alkohol. Häufig steht der Wunsch nach einer gesunden Lebensweise, ökologischen Verantwortung und Tierschutz im Vordergrund.

4. Diäten – mehr als nur Abnehmen

Das Wort „Diät“ wird im Alltag oft mit „Hungerkur“ gleichgesetzt. Fachlich betrachtet beschreibt eine Diät jedoch eine besondere Kostform, die von der üblichen Ernährung abweicht. Sie wird aus medizinischen Gründen oder zur Unterstützung der Gesundheit eingesetzt.

4.1 Leichte Vollkost

- Ziel: Schonung des Verdauungstraktes und anderer Organe.

- Ausschluss von röststoffbildenden Garverfahren (z. B. Grillen, Frittieren) und schwer verdaulichen Lebensmitteln.

- Geeignet bei Magen-Darm-Erkrankungen.

4.2 Reduktionskost

- Ziel: Gewichtsreduktion.

- Energiebeschränkung auf ca. 5.000 kJ (1.200 kcal) pro Tag.

- Verzicht auf fettreiche, zuckerhaltige Lebensmittel und Alkohol.

- Stattdessen: viel Vollkornprodukte, Obst, Gemüse.

- Gefahr: Jo-Jo-Effekt bei unsachgemäßer Durchführung.

4.3 Diabetes-Diät

- Zielgruppe: Menschen mit gestörter Kohlenhydratverwertung (Diabetes mellitus).

- Ernährung: Kohlenhydrat- und fettbewusst, mit kontrollierten Mengen an stärkehaltigen Lebensmitteln.

- Broteinheiten (BE) dienen als Berechnungseinheit: 1 BE = 12 g Kohlenhydrate = ca. 25 g Vollkornbrot.

- Empfehlung: Kleine Mahlzeiten in kurzen Abständen, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden.

4.4 Kochsalzarme (natriumarme) Diät

- Zielgruppe: Patienten mit Bluthochdruck, Herz- oder Nierenerkrankungen.

- Durchschnittliche Salzzufuhr in Deutschland: ca. 12 g pro Tag.

- Empfehlung: Reduktion auf etwa 3 g pro Tag.

- Umsetzung: Verzicht auf stark gesalzene Produkte (z. B. Chips, Wurstwaren, Fertiggerichte), stattdessen frische Kräuter und Gewürze verwenden.

5. Die Relevanz im Gastgewerbe

5.1 Gästebedürfnisse erkennen

- Immer mehr Gäste haben spezielle Ernährungswünsche oder -notwendigkeiten.

- Eine flexible Küche ist ein klarer Wettbewerbsvorteil.

5.2 Menügestaltung

- Bei Buffets und Menüs verschiedene Optionen anbieten: vegetarisch, vegan, glutenfrei, kalorienbewusst.

- Transparente Kennzeichnung ist nicht nur Pflicht, sondern sie schafft auch Vertrauen.

5.3 Schulung des Personals

- Servicekräfte müssen über Inhaltsstoffe und Zubereitung Bescheid wissen.

- Küchenpersonal benötigt Fachwissen über alternative Zubereitungsformen.

5.4 Marketingaspekte

- „Gesunde Küche“ ist ein Verkaufsargument.

- Kooperationen mit regionalen Bio-Lieferanten steigern die Attraktivität.

6. Fazit

Ernährung ist bunt, vielseitig und manchmal auch kompliziert. Doch wer in der Hotellerie und Gastronomie arbeitet, muss diese Vielfalt nicht nur kennen, sondern auch praktisch umsetzen können. Die wichtigsten Botschaften lauten:

- Vollwertige Ernährung bedeutet Ausgewogenheit.

- Vollwertkost setzt auf Naturbelassenheit und Nachhaltigkeit.

- Vegetarismus ist längst im Mainstream angekommen und fordert kreative, vollwertige Gerichte.

- Diäten sind keine Modeerscheinung, sondern in vielen Fällen medizinisch notwendig.