In der Küche dreht sich alles um Geschmack, Konsistenz und Bekömmlichkeit. Gäste erwarten, dass das Steak auf den Punkt gegart, der Apfel frisch und knackig und das Brot luftig und aromatisch ist. Doch kaum jemand denkt darüber nach, dass im Hintergrund winzige, unsichtbare Helferlein am Werk sind: Enzyme.

Enzyme sind die stillen Dirigenten im großen Orchester der Küche. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht – aber ohne sie würde kein Brot aufgehen, kein Fleisch zart werden und kein Apfel süßlich duften, wenn er reift. Gleichzeitig sind sie die kleinen Saboteure, wenn Gurken matschig, Äpfel braun oder Blattgemüse schlapp wird.

Kurz gesagt: Enzyme sind wie Praktikanten in der Küche. Sie können Großartiges leisten – wenn man ihnen die richtigen Bedingungen gibt. Aber wenn sie unbeaufsichtigt werkeln, richten sie manchmal auch Chaos an.

Bau und Wirkungsweise – das Molekül mit Köpfchen

1. Enzyme als Eiweißbausteine

Das Fundament jedes Enzyms ist ein globuläres Eiweißmolekül. Man könnte sagen: Enzyme sind Proteine mit Spezialausbildung. Ihre Form ist entscheidend, denn nur wenn die dreidimensionale Struktur stimmt, können sie ihre Arbeit tun.

- Hitze zerstört diese Struktur (Denaturierung). Das kennen wir aus der Küche: Ein gekochtes Ei ist nicht mehr flüssig, weil die Proteine sich entfalten und verklumpen.

- Säuren (z. B. Essig oder Zitronensaft) und hochkonzentrierte Salzlösungen können ebenfalls Enzyme deaktivieren.

- Enzyme, die wir über die Nahrung aufnehmen, überleben im Magen meist nicht, da die Magensäure sie sofort denaturiert.

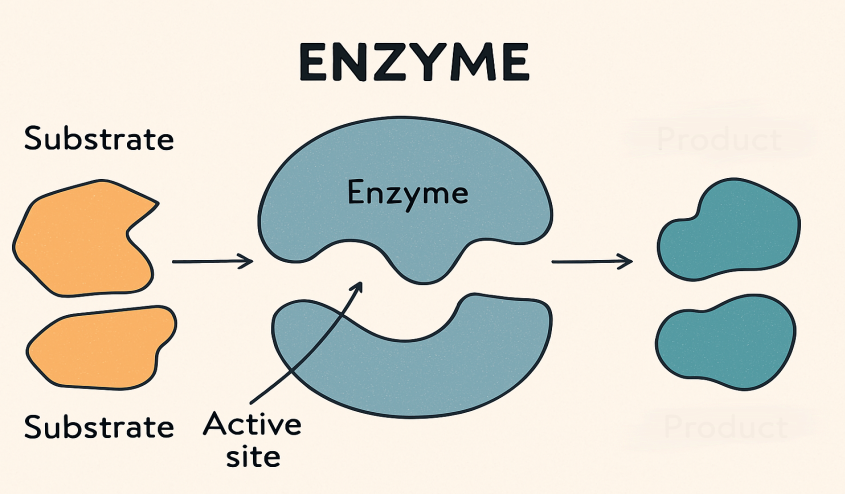

2. Substratspezifität – das Schloss-und-Schlüssel-Prinzip

Enzyme sind extrem wählerisch. Jedes Enzym kann nur ein ganz bestimmtes Substrat binden, also einen Stoff, den es umwandelt.

Beispiele:

- Amylase spaltet Stärke (Amylose).

- Lipase zerlegt Fette in Glycerin und Fettsäuren.

- Protease baut Eiweiße in Aminosäuren ab.

Das Ganze funktioniert wie Schloss und Schlüssel: Nur das richtige Substrat passt ins aktive Zentrum des Enzyms.

3. Wirkungsspezifität – entweder bauen oder abbauen

Enzyme haben klare Aufgaben: Sie können einen Stoff entweder zusammenbauen oder zerlegen. Sie machen nie beides gleichzeitig.

Beispiele:

- In der Bierherstellung spalten Enzyme die Stärke aus Gerste in Zucker, damit Hefe daraus Alkohol produzieren kann.

- Im menschlichen Körper bauen Enzyme Aminosäuren aus der Nahrung zu körpereigenem Eiweiß auf.

4. Enzyme als Biokatalysatoren

Das vielleicht Erstaunlichste: Enzyme werden bei ihren Reaktionen nicht verbraucht. Sie wirken wie Katalysatoren – also wie ein Koch, der eine Suppe umrührt, ohne dabei selbst in der Suppe zu verschwinden.

Benennung der Enzyme – das Küchenlatein

Enzyme tragen meist Namen, die vom Substrat abgeleitet sind. Typisch ist die Endung „-ase“. Ein paar Beispiele, die in der Gastronomie immer wieder vorkommen:

- Amylase → spaltet Stärke (Amylose)

- Laktase → spaltet Laktose (Milchzucker)

- Maltase → spaltet Maltose (Malzzucker)

- Saccharase → spaltet Saccharose (Haushaltszucker)

- Protease → spaltet Proteine

- Lipase → spaltet Fette

Für Azubis ist das manchmal verwirrend, aber man kann es sich leicht merken: Das Substrat gibt den Ton an – und das Enzym hängt einfach ein „-ase“ dran.

Einflussfaktoren – wie man Enzyme glücklich (oder arbeitslos) macht

Enzyme sind sensibel – fast wie Gäste an der Hotelbar. Ein falsches Wort (oder in diesem Fall: eine falsche Bedingung), und sie verweigern die Arbeit.

Temperatur

- Optimal: Körpertemperatur um 37 °C – da sind die meisten Enzyme richtig fleißig.

- Zu kalt: Aktivität wird gebremst, aber die Enzyme bleiben erhalten (deshalb setzt man Lebensmittel in den Kühlschrank – die Reaktionen laufen langsamer).

- Zu heiß: Denaturierung, also Zerstörung der Struktur. Einmal denaturiert = für immer arbeitslos.

Küchenbeispiel: Tiefgefrorenes Gemüse zeigt beim Auftauen oft verstärkte enzymatische Aktivität, weil genug Zellwasser vorhanden ist. Deshalb sollte Gemüse zügig verarbeitet oder blanchiert werden.

Wasser (aw-Wert)

Der aw-Wert beschreibt, wie viel „freies Wasser“ im Lebensmittel vorhanden ist. Enzyme brauchen Wasser, um aktiv zu sein. Sinkt der aw-Wert (z. B. in Trockenfrüchten oder Salzheringen), sind Enzyme fast wirkungslos.

Ausnahme: Lipasen – die sind kleine Sturköpfe. Sie können auch in trockenen Produkten wie Schokolade oder Kartoffelchips Fette abbauen und Ranzigkeit verursachen.

pH-Wert

Die meisten Enzyme fühlen sich im leicht sauren Bereich (pH 4–6,8) am wohlsten. Aber auch hier gibt es Spezialisten:

- Pepsin (ein Verdauungsenzym im Magen) arbeitet sogar bei sehr saurem pH von 2.

- Trypsin (ein Bauchspeicheldrüsenenzym) bevorzugt leicht alkalische Bedingungen.

Unerwünschte biologische Reaktionen

1. Eiweißverderb – der Duft nach „fauligem Ei“

Eiweiß ist eine wunderbare Nährstoffquelle, aber leider auch ein Fest für Mikroorganismen. Manche Enzyme bauen Proteine so stark ab, dass dabei Ammoniak und Schwefelwasserstoff entstehen. Das Ergebnis: Fleisch oder Fisch riechen nach faulen Eiern – und landen (hoffentlich!) nicht mehr auf dem Teller des Hotelgasts.

2. Vitaminabbau – das stille Verschwinden von Nährstoffen

Bei der Lagerung von Blattgemüse werden durch enzymatische Prozesse Vitamine abgebaut. Spinat verliert beispielsweise schon kurz nach der Ernte an Vitamin C. Auch Obst, das überreif wird oder zu faulen beginnt, ist Opfer solcher Enzymaktivitäten.

Tipp: Gemüse möglichst frisch einkaufen, lagern und schnell verarbeiten. Blanchieren kann bestimmte Enzyme inaktivieren und so den Vitaminverlust verlangsamen.

3. Verderb durch Mikroorganismen

Viele Mikroorganismen bringen ihre eigenen Enzyme mit. Sie nutzen Lebensmittel als Nährboden und bauen deren Inhaltsstoffe ab. Das Problem: Neben dem Verderb können dabei auch Giftstoffe (Toxine) entstehen. Diese sind nicht nur geschmacklich unangenehm, sondern auch gesundheitlich gefährlich.

Beispiel: Schimmelpilze auf Brot oder Nüssen produzieren Mykotoxine – unsichtbar, geruchlos, aber hochgiftig.

Erwünschte biologische Reaktionen – wenn Enzyme Köche unterstützen

Nicht alle enzymatischen Prozesse sind Feinde. Im Gegenteil: Ohne sie gäbe es viele kulinarische Köstlichkeiten gar nicht.

1. Fleischreifung – vom zähen Muskel zum zarten Filet

Nach der Schlachtung beginnen fleischeigene Enzyme mit der Arbeit. Sie zerlegen Eiweißstrukturen und sorgen dafür, dass das Fleisch zarter wird und Aromen entstehen. Dieser Prozess heißt Fleischreifung.

In der Gastronomie ist das „Dry Aging“ ein Paradebeispiel: Unter kontrollierten Bedingungen lassen Köche das Fleisch reifen, und Enzyme erledigen den Rest. Das Ergebnis: ein unvergleichlich aromatisches Steak.

2. Obst- und Gemüsereifung – mehr als nur „süß werden“

Enzyme beeinflussen beim Obst nicht nur die Süße, sondern auch:

- Bekömmlichkeit (Fruchtsäuren werden abgebaut)

- Konsistenz (Zellwände werden weicher)

- Farbe (Chlorophyll verschwindet, Carotinoide oder Anthocyane treten hervor)

- Aroma und Geschmack (durch Bildung flüchtiger Verbindungen)

Ein Paradebeispiel ist die Banane: Erst grün und stärkehaltig, dann gelb und süß, schließlich braun und überreif – alles gesteuert durch Enzyme.

3. Gärungen – Brot, Bier, Käse und mehr

Viele der kulinarischen Klassiker sind das Ergebnis von Enzymen aus Mikroorganismen:

- Alkoholische Gärung: Hefe-Enzyme verwandeln Zucker in Alkohol und Kohlensäure → wichtig für Bier, Wein, Spirituosen und lockeres Brot.

- Milchsäuregärung: Milchsäurebakterien setzen Milchzucker in Milchsäure um → Grundlage für Joghurt, Käse, Sauerkraut und Sauerteig.

Ohne Enzyme gäbe es also keine Hotelbar mit Bier und Wein, kein Frühstücksbuffet mit Käse und Joghurt – und wahrscheinlich auch keine zufriedenen Gäste.

4. Verdauungsenzyme – die Arbeit hinter den Kulissen

Auch im menschlichen Körper spielen Enzyme eine Hauptrolle:

- Amylase aus dem Speichel spaltet Stärke schon beim Kauen.

- Proteasen aus der Bauchspeicheldrüse zerlegen Eiweiße.

- Lipasen helfen beim Fettabbau.

In der Leber wiederum entstehen aus den aufgenommenen Stoffen neue körpereigene Substanzen. Man könnte sagen: Unser Körper ist ein 24/7-Restaurant, in dem Enzyme die Köche sind.

Küchentechnische Nutzung – Enzyme als Werkzeuge

In der professionellen Küche nutzen Köche Enzyme gezielt, um Lebensmittel zu veredeln.

1. Trockenhefe – der „Turbo“ für den Hefeteig

Trockenhefe besteht aus Enzymen, die auch ohne lebende Hefezellen wirken. Sie spalten Zucker und setzen Gärungsprozesse in Gang. Das Ergebnis: luftige Brötchen, Pizza oder süßer Hefezopf.

2. Proteasen – das Geheimnis der Zartheit

Proteasen spalten Eiweißstoffe in kleinere Bausteine (Peptide, Aminosäuren). Diese Enzyme sind für die Fleischreifung unverzichtbar.

3. Papain – die exotische Fleischzartmacherin

Papain ist ein Enzym aus der Papaya-Frucht. In Südamerika wird Fleisch traditionell in Papayasaft mariniert, um es zarter zu machen. Heute gibt es auch fertige Enzym-Marinaden oder Pulver für die Gastronomie.

4. Weitere Beispiele aus der Küche

- Amylasen: wichtig bei der Bier- und Brotproduktion (Stärkespaltung zu Zucker).

- Laktasen: helfen bei laktosefreien Produkten, indem sie Milchzucker abbauen.

- Lipasen: tragen bei der Käseherstellung zum Aroma bei.

Übersichtstabelle

| Substrat | Enzym | Produkt/Abbau |

|---|---|---|

| Amylose (Stärke) | Amylase | Zucker (Maltose, Glukose) |

| Laktose | Laktase | Glukose + Galaktose |

| Maltose | Maltase | 2 Glukose |

| Saccharose | Saccharase | Glukose + Fruktose |

| Protein | Proteasen | Peptide + Aminosäuren |

| Lipid (Fett) | Lipasen | Glycerin + Fettsäuren |