Wer „Konservierung“ hört, denkt oft an alte Marmeladengläser, Einweck-Omas im Blümchenkittel oder an Dosen mit geheimnisvollen Inhalten, die seit 1992 im Küchenschrank stehen. Aber in Wahrheit ist die Konservierung von Lebensmitteln eine der spannendsten Disziplinen der Küche – und sie entscheidet tagtäglich über Qualität, Geschmack, Sicherheit und manchmal auch über den Ruf des Hauses.

Warum? Ganz einfach: Ein verdorbener Fisch auf dem Buffet ist nicht nur eine kulinarische Katastrophe, sondern auch ein juristisches Risiko. Gäste mögen vieles verzeihen – lange Wartezeiten, zu lauwarmen Kaffee oder ein schiefes Bild im Frühstücksraum. Aber eine Salmonellenvergiftung? Da hört der Spaß auf.

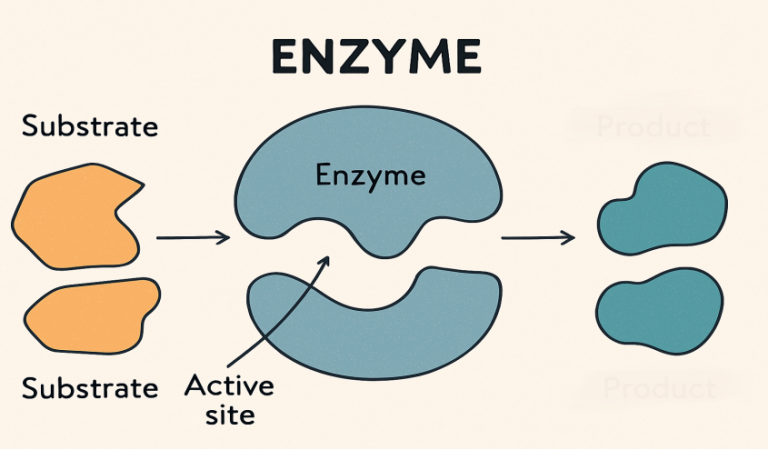

Konservierung bedeutet, dass wir die Einwirkung von Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, Schimmel) und Enzymen (die kleinen Turbo-Motoren der Natur) unterbinden oder zumindest verlangsamen. Ziel ist, ein Lebensmittel so frisch wie möglich wirken zu lassen – selbst wenn es schon eine längere Reise hinter sich hat.

In der Hotellerie und Gastronomie hat das gleich mehrere Vorteile:

- Qualität sichern: Gäste erwarten knackige Gurken, frisches Brot und aromatische Wurst.

- Wirtschaftlichkeit steigern: Was länger haltbar ist, landet seltener im Müll.

- Sicherheit garantieren: Hygienevorschriften sind streng – und das ist auch gut so.

Welche Konservierungsart man wählt, hängt immer davon ab, welche Eigenschaften man erhalten möchte: Farbe, Aroma, Vitamingehalt, Textur oder einfach nur die mikrobiologische Unbedenklichkeit.

Chemische Verfahren

1. Zuckern – die süße Art des Haltbarmachens

Schon Oma wusste: Zucker ist nicht nur Nervennahrung, sondern auch ein wirksames Konservierungsmittel. Beim Einkochen von Früchten in einem Verhältnis von 1:1 (Frucht zu Zucker) entsteht eine Marmelade, die den Frühstückstisch in Hotels bis heute schmückt.

Wirkung: Zucker ist hygroskopisch – er „klaut“ den Mikroorganismen das Wasser, das sie zum Überleben bräuchten. Ab einem Zuckeranteil von über 70 % bleiben selbst Fruchtsaftkonzentrate ohne Erhitzen stabil.

Anwendung: Konfitüre, Gelee, kandierte Früchte oder Mus – Klassiker, die in der Hotellerie sowohl am Frühstücksbuffet als auch in der Patisserie unverzichtbar sind.

Veränderungen: Farbe und Aroma können beim Kochen leiden, Vitamin C verabschiedet sich gern frühzeitig. Doch geschmacklich bleibt ein Produkt, das Gäste lieben.

Haltbarkeit: 1–2 Jahre – und damit fast so lange wie das Lächeln der Rezeptionistin beim Check-in.

2. Alkohol + Zucker – der Rumtopf-Effekt

Ein weiteres „Party-Duo“ in der Küche: Zucker plus hochprozentiger Alkohol (40–50 %). Obst wird eingelegt, Mikroben haben bei über 15 Vol.-% keine Chance.

Anwendung: Rumtopf ist nicht nur eine Tradition, sondern in manchen Hotels eine nostalgische Spezialität im Winter. Auch festfleischige Früchte wie Kirschen oder Pflaumen lassen sich so hervorragend konservieren.

Veränderungen: Der Alkohol verändert Aroma, Konsistenz und Farbe – aber genau das macht den Reiz aus.

Haltbarkeit: 1–2 Jahre, wobei manche Köche behaupten, dass ein gut gereifter Rumtopf „mit den Jahren erst Charakter bekommt“.

3. Chemische Zusatzstoffe – erlaubt, aber streng geregelt

Viele Gastronomen stehen Zusatzstoffen skeptisch gegenüber, doch ohne sie wären zahlreiche Produkte im Handel nicht denkbar. Konservierungsstoffe sind geprüft, streng reguliert und müssen auf Verpackungen und Speisekarten deklariert werden.

Wirkung: Sie zerstören Zellwände von Mikroorganismen oder blockieren deren Lebensvorgänge.

Anwendung: In der Gastronomie vor allem bei Fischerzeugnissen, Mayonnaise, Fleischsalaten oder Schnittbrot.

Veränderungen: In der Regel keine sensorischen Unterschiede – weshalb Gäste sie nicht bemerken.

Haltbarkeit: Immer begrenzt – Haltbarkeitsdatum beachten!

4. Salzen – altbewährt und effektiv

Das Salzen ist eine der ältesten Methoden überhaupt. Fisch in 15–20 %iger Salzlösung einzulegen, war schon im Mittelalter gängige Praxis.

Wirkung: Salz bindet Wasser, senkt den „aw-Wert“ (das frei verfügbare Wasser), entzieht Mikroben die Lebensgrundlage.

Anwendung: Fleisch und Fisch – entweder als Trockensalzen oder in Salzlake.

Veränderungen: Geschmack und Farbe verändern sich, Mineralstoffe können verloren gehen.

Haltbarkeit: Begrenzt, aber deutlich verlängert im Vergleich zu frischen Produkten.

5. Pökeln – die Kunst des roten Schinkens

Beim Pökeln wird Fleisch in eine Lake mit Nitritpökelsalz eingelegt. Das Nitrit sorgt nicht nur für Haltbarkeit, sondern auch für das typische „Pökelrot“ und Aroma.

Wirkung: Neben der konservierenden Wirkung wirkt Nitrit antioxidativ – es verzögert das Ranzigwerden von Fett.

Anwendung: Klassiker wie Schwarzwälder Schinken, Parmaschinken oder Kochschinken.

Risiko: Nitrit ist in hoher Konzentration giftig, deshalb ist die Verwendung streng geregelt.

Haltbarkeit: Je nach Produkt, aber immer begrenzt – auf Haltbarkeitsdatum achten.

6. Räuchern – wo Aroma und Haltbarkeit Hand in Hand gehen

Räuchern ist in vielen Hotelküchen nicht nur ein Verfahren, sondern ein Event: Der Duft von frisch geräuchertem Lachs oder Schinken begeistert Gäste sofort.

Verfahren:

- Kalträuchern (12–28 °C, mehrere Wochen),

- Warmräuchern (um 40 °C, z. B. für Fisch),

- Heißräuchern (65–85 °C, 4–6 Stunden, z. B. für Würste).

Wirkung: Wasserentzug + keimhemmende Substanzen im Rauch.

Anwendung: Fleisch, Wurst, Fisch. Oft wird vorher gepökelt.

Veränderungen: Aroma, Farbe und Konsistenz werden intensiv verändert – aber genau das macht die Produkte beliebt.

Haltbarkeit: Kalträucherung bis zu 1–2 Monate, Heißräucherung kürzer.

7. Säuern – Essig, Milchsäure & Co.

Das Säuern ist im Hotelbuffet spätestens bei Essiggurken, Mixed Pickles oder Sauerkraut sichtbar. Auch Milchsäuregärung bei Joghurt oder Sauerteig gehört dazu.

Wirkung: Durch die Absenkung des pH-Werts in den sauren Bereich wird das Wachstum von Mikroben gehemmt.

Anwendung: Gemüse, Fisch, Fleisch, Milchprodukte.

Veränderungen: Deutliche Geschmacksveränderungen – aber Vitamine bleiben weitgehend erhalten.

Haltbarkeit: Essiggemüse bis zu 2 Jahre, Milchprodukte kürzer.

Physikalische Verfahren

8. Kühlen – der tägliche Held in der Hotelküche

Kühlen ist vermutlich das unspektakulärste aller Konservierungsverfahren – und gleichzeitig das wichtigste. Keine Küche, kein Buffet und keine Minibar funktioniert ohne Kühlung.

Prinzip: Kälte entzieht den Lebensmitteln Wärme, hemmt dadurch die Aktivität von Mikroorganismen und Enzymen. Je niedriger die Temperatur, desto langsamer laufen diese Prozesse ab.

Praxis in der Hotellerie:

- Fleischkühlraum: 1–3 °C

- Gemüsekühlraum: 4–6 °C

- Getränke- oder Buffetkühler: 8–12 °C

- Spezialzonen: 0 °C bei 90 % Luftfeuchtigkeit (für Salat & Gemüse), 0 °C bei 50 % Luftfeuchtigkeit (für Fisch & Fleisch)

Regeln:

- Keine heißen Speisen in den Kühlschrank stellen (sonst schwitzt der Kompressor und die Bakterien freuen sich).

- Flüssigkeiten immer abgedeckt lagern (sonst schmeckt die Sahnetorte plötzlich nach Knoblauchbutter).

- Regelmäßiges Reinigen & Desinfizieren.

Haltbarkeit: begrenzt – die Kühlung stoppt Verderb nicht, sie bremst ihn nur. Deshalb gilt: „Kühlung ist wie ein Urlaub für die Bakterien – sie machen langsamer, aber sie leben noch.“

9. Gefrieren und Tiefgefrieren – die Frostschutzversicherung

Gefrieren (-10 bis -15 °C) und Tiefgefrieren (-20 °C oder kälter) sind die Superhelden gegen Verderb. In Hotels sind Tiefkühltruhen und -schränke unverzichtbar, um große Mengen vorzuhalten – von Croissants über Gemüse bis hin zu Lachsfilets.

Schockfrosten (-50 °C) wird oft in der Industrie genutzt, manchmal auch in gehobenen Hotelküchen, um Lebensmittel extrem schnell herunterzukühlen.

Wirkung: Beim langsamen Gefrieren entstehen große Eiskristalle, die Zellstrukturen zerstören. Beim schnellen Gefrieren bilden sich kleine Kristalle – besser für Textur und Saftigkeit.

Anwendung: Fleisch, Fisch, Gemüse, Backwaren, Eiscreme. Achtung bei rohem Obst: Viele Sorten werden matschig.

Veränderungen:

- Leichte Vitaminverluste.

- Fett kann auch in der Kälte ranzig werden.

- Gefrierbrand (graue, trockene Stellen) durch falsche Verpackung oder unterbrochene Kühlkette.

Haltbarkeit: 3–12 Monate, je nach Produkt und Fettgehalt.

Hotelpraxis: Tiefkühlprodukte ermöglichen Kalkulationssicherheit. Niemand will jeden Tag um 5 Uhr morgens auf den Großmarkt fahren, um frische Himbeeren zu holen. Dank Tiefkühlung sind Desserts auch im Winter beerig.

10. Trocknen – Wasser marsch? Nein, Wasser weg!

Das Trocknen ist eine uralte Methode, die bis heute in der Gastronomie genutzt wird – sei es für Trockenfrüchte am Frühstücksbuffet, Kräuter in der Küche oder Milchpulver in der Patisserie.

Verfahren:

- Freilufttrocknen (praktisch, aber im Hotelbetrieb eher unüblich – Gäste mögen keine Wäscheleinen voller Apfelscheiben im Innenhof).

- Heißlufttrocknung.

- Walzen- und Sprühtrocknung (Industrie).

- Gefriertrocknung (sehr schonend, Aroma bleibt erhalten).

Wirkung: Entzug von Wasser = Entzug der Lebensgrundlage für Mikroben.

Anwendung: Kräuter, Obst, Gemüse, Milchpulver, Instantkaffee.

Veränderungen: Schrumpfen, Aromaverlust (außer bei Gefriertrocknung).

Haltbarkeit: 1 Jahr und mehr – solange das Produkt trocken bleibt.

Humorvoller Hotelbezug: Der schlimmste Feind getrockneter Tomaten ist nicht das Bakterium, sondern der ungeduldige Koch, der sie ungeplant in die Pasta kippt, weil „die frischen schon wieder alle sind“.

11. Pasteurisieren – sanft erhitzt, aber nicht tot

Louis Pasteur hätte sich vermutlich nie träumen lassen, dass sein Verfahren einmal in jedem Frühstücksraum präsent ist: in Form von Milch, Joghurt oder Orangensaft.

Verfahren: 62–85 °C, je nach Produkt. Durch die moderate Hitze werden krankmachende Keime abgetötet, aber Sporen bleiben erhalten.

Anwendung: Milch, Säfte, manchmal Bier.

Veränderungen: Geringe Aroma- und Vitaminverluste.

Haltbarkeit: einige Tage bis Wochen – länger als frisch, aber kürzer als sterilisiert.

Hotelpraxis: Pasteurisierte Milch ist Standard. Rohmilch wäre ein Hygiene-Albtraum am Buffet.

12. Sterilisieren – der große Bruder der Pasteurisierung

Sterilisieren bedeutet: volle Hitze ca. 120 °C. Alles, auch Sporen, wird abgetötet.

Anwendung: Konserven (Suppen, Fertiggerichte, Kondensmilch).

Veränderungen: Deutliche Farb- und Aromaveränderungen, Vitamine leiden stark.

Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre.

13. Bestrahlen – das ungeliebte Kind der Konservierung

Lebensmittelbestrahlung ist in Deutschland kaum verbreitet, in anderen Ländern aber gängige Praxis.

Verfahren: Behandlung mit ionisierender Strahlung oder UV-Licht.

Anwendung: Entkeimung von Trinkwasser, Verzögerung des Auskeimens bei Kartoffeln oder Zwiebeln, teilweise Gewürze.

Veränderungen: Vitaminverluste, mögliche Aromaveränderungen.

Haltbarkeit: deutlich verlängert.

Hotelpraxis: Kaum relevant – allein das Wort „Bestrahlung“ auf der Speisekarte würde Gäste vergraulen.

14. Vakuumieren – die Luft ist raus!

Ein modernes Verfahren, das in Hotels fast Standard ist. Lebensmittel werden luftdicht in Folien verpackt, die Luft wird abgesaugt und verschweißt.

Wirkung: Ohne Sauerstoff wachsen viele Bakterien langsamer.

Anwendung: Fleisch, Fisch, Gemüse, vorgegarte Gerichte. Besonders beliebt in Kombination mit Sous-vide-Garen (sanftes Garen im Wasserbad bei niedriger Temperatur).

Haltbarkeit: Deutlich verlängert, besonders bei zusätzlicher Kühlung.

Veränderungen: Aroma bleibt meist gut erhalten.

Hotelpraxis: Vakuumierte Steaks oder Lachsfilets lassen sich perfekt vorbereiten, platzsparend lagern und à la minute zubereiten.

Auftauen – die unterschätzte Gefahr

Was nützt die beste Tiefkühlung, wenn das Auftauen falsch gemacht wird?

Grundregel: Auftauen immer im Kühlschrank, niemals bei Zimmertemperatur! Sonst wachsen die Bakterien auf der Oberfläche schneller, als man „Salmonella enteritidis“ sagen kann.

Praxis:

- Fleisch über Nacht im Kühlraum auftauen.

- Auftauflüssigkeit immer abgießen (Keimbrühe!).

- Keine aufgetauten Lebensmittel wieder einfrieren.

Fazit zur Konservierung

Ob Zucker, Salz, Rauch oder Kälte – Konservierungsmethoden sind das Rückgrat moderner Gastronomie. Sie verbinden altes Küchenwissen mit moderner Technik und ermöglichen es, Gästen das ganze Jahr über eine riesige Vielfalt an Lebensmitteln zu bieten.

Für die Küche gilt: Konservierung ist nicht nur eine Frage der Haltbarkeit, sondern auch der Qualität, Wirtschaftlichkeit und Hygiene. Und am Ende entscheidet die geschickte Kombination der Verfahren darüber, ob die Marmelade am Frühstücksbuffet fruchtig strahlt, der Lachs zart glänzt oder das Steak im Vakuumbeutel perfekt gegart ist.

Oder, um es humorvoll zu sagen: Konservierung ist wie ein gutes Hotel – man sorgt dafür, dass sich die Gäste (in dem Fall die Lebensmittel) möglichst lange frisch fühlen.